Klimaschutz

CO₂-Einsparungen: unser Weg zu Net Zero

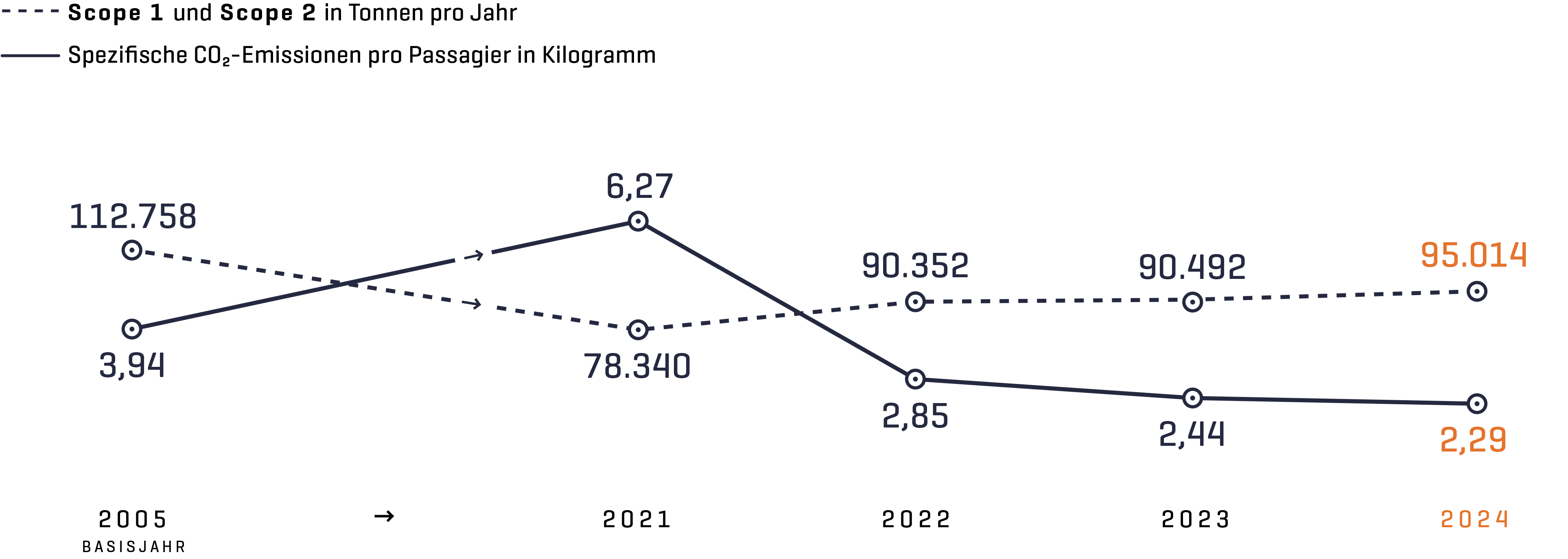

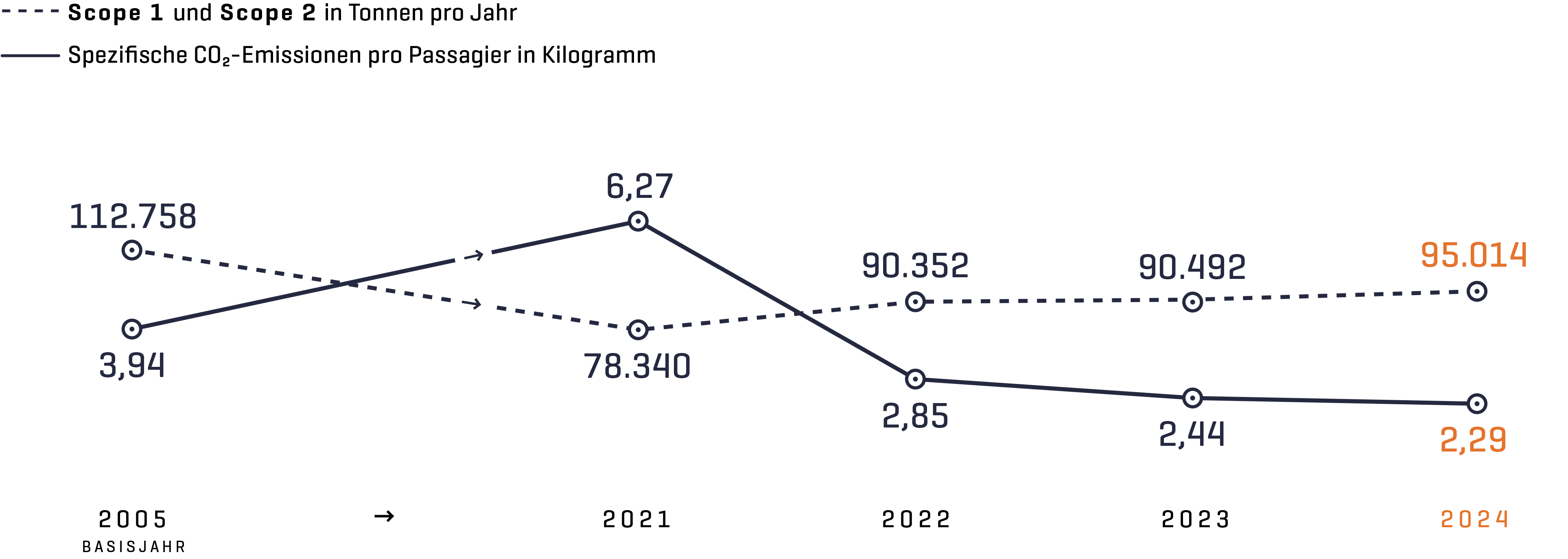

Mit dem Wachstum der Passagierzahlen um circa 12 Prozent im Jahr 2024 sind auch die dem Flughafen München zurechenbaren Treibhausgas-Emissionen (Scope 1 und 2) gestiegen: um rund fünf Prozent auf 95.014 Tonnen CO₂. Einen positiven Beitrag leisteten die 19 Energieeffizienzmaßnahmen, in deren Umsetzung wir rund 1,5 Millionen Euro im Jahr 2024 investiert haben. Optimierungen, zum Beispiel in der Raumluft- oder Heizungstechnik, erzielten jährlich wiederkehrende Einsparungen von 3.047 Tonnen CO₂. Die seit 2005 realisierten Maßnahmen summieren sich auf mittlerweile 370. Sie senkten den CO₂-Ausstoß um mehr als 61.000 Tonnen CO₂ pro Jahr und verhinderten einen signifikanten Anstieg der CO₂-Emissionen – trotz Ausbau der Infrastruktur am Campus. Nach den Spitzen in den Corona-Jahren 2020 und 2021 sind mit den steigenden Passagierzahlen die spezifischen CO₂-Emissionen pro Fluggast auf 2,29 Kilogramm (Scope 1 und 2) im Jahr 2024 weiter zurückgegangen. In Bezug auf das Basisjahr 2005 mit 3,94 Kilogramm entspricht dies einer Reduktion um circa 42 Prozent.

Der deutliche Rückgang des Fernwärmebezugs führte zu einem erhöhten Wärmebedarf aus den Spitzenlastkesseln. Das Kohlekraftwerk Zolling ist vom Netz gegangen, aktuell laufen Umbauarbeiten zur Wiederinbetriebnahme mit erneuerbaren Energien. Voraussichtlich stehen in fünf Jahren wieder die vollständigen Wärmemengen durch das Fernwärmenetz zur Verfügung.

CO₂-Emissionen

CO₂-Footprint: komplexe Rechenaufgabe

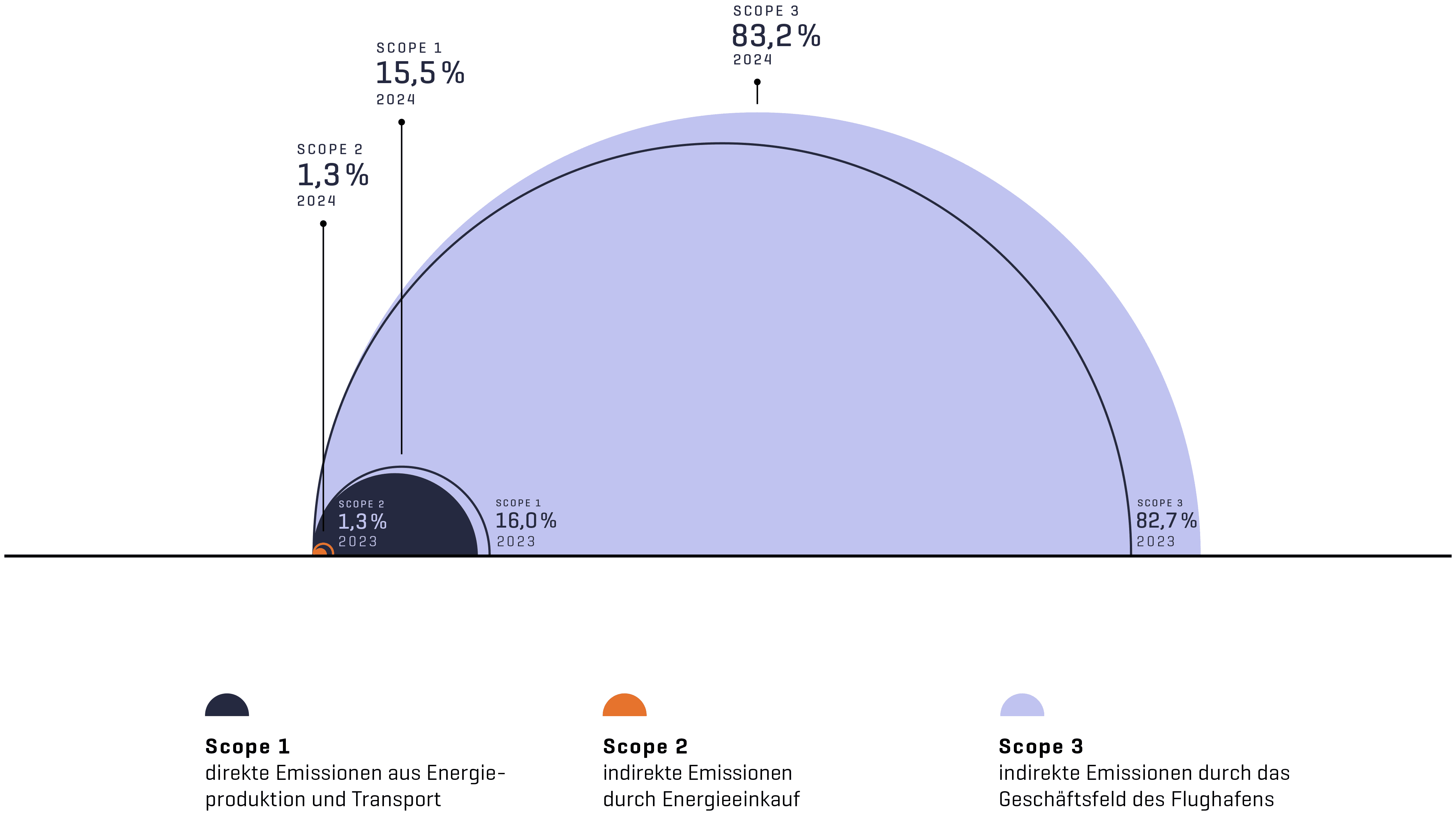

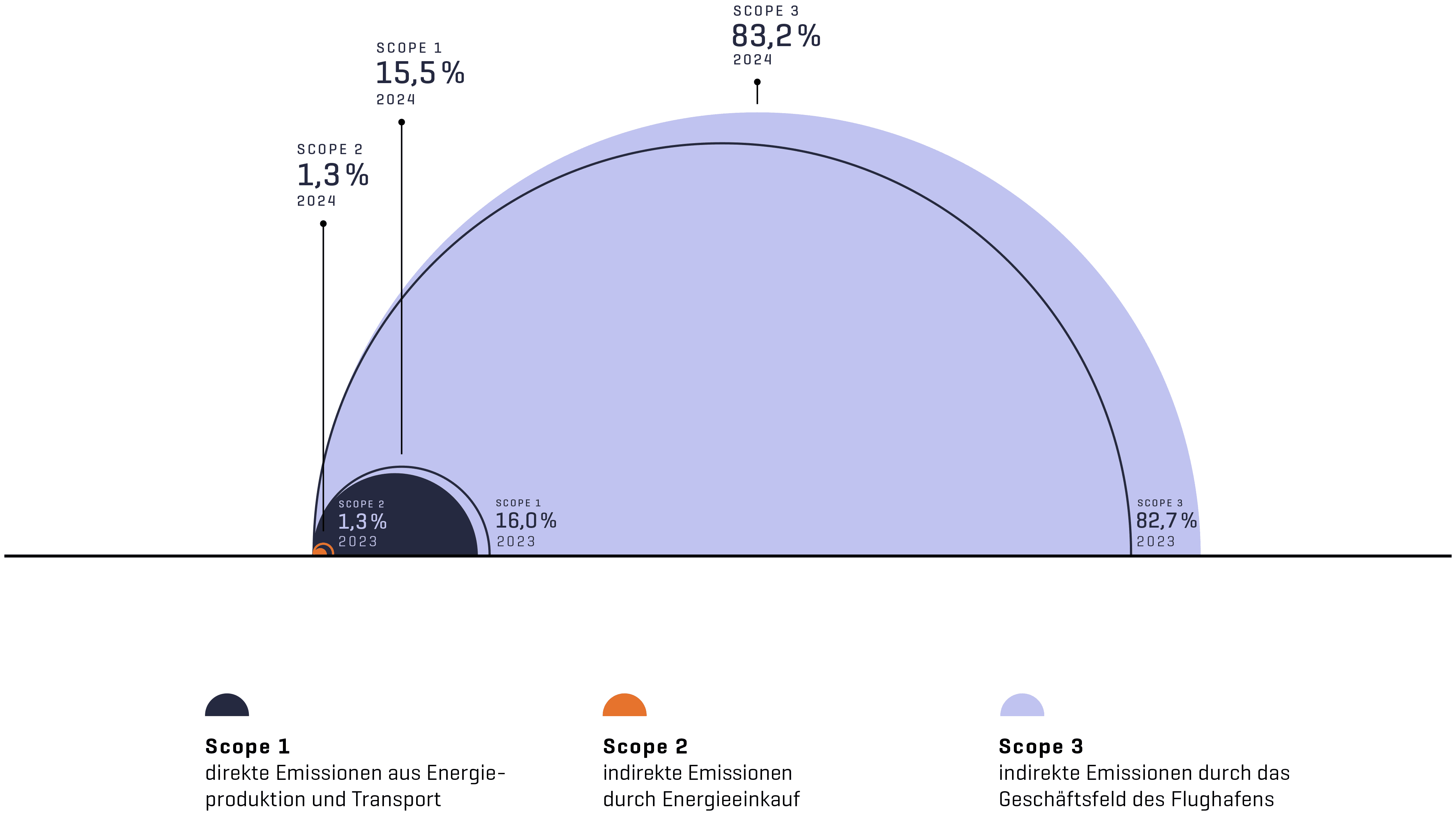

Der Betrieb einer großen Infrastrukturanlage bringt Emissionen verschiedenster Verursacher mit sich. Sie alle fließen in die Bilanzierung des Treibhausgas-Ausstoßes eines Flughafens mit ein. Den größten Anteil machen dabei die Emissionen des Flugverkehrs im Landing-and-Take-off-Zyklus aus (landende und startende Flugzeuge bis zu einer Höhe von 3.000 Fuß). Als Grundlage für die vergleichbare Erfassung aller Emissionen dient der CO₂-Footprint. Er gliedert den Treibhausgas-Ausstoß, der einem Flughafen zugerechnet wird, nach dem internationalen Standard »Greenhouse Gas Protocol« in drei unterschiedliche Quellen (Scopes).

Greenhouse-Gas-Emissionen

Scope 1 und Scope 2

Energiekonzept: verschiedene Lösungsansätze

Der Flughafen München will zukünftig für seine Energieversorgung möglichst viele verfügbare Ressourcen in der Region nutzen. Dafür sollen bis 2030 Photovoltaikanlagen mit insgesamt 50 Megawatt Leistung auf Parkhäusern, Frachtgebäuden und geeigneten Freiflächen in Betrieb gehen. Seit Ende 2024 befinden sich drei neue Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Parkhäuser P43, P44 und P22 im Regelbetrieb. Mit einer installierten Leistung von circa 4,8 Megawatt reduzieren sie unseren CO₂-Fußabdruck jährlich wiederkehrend um etwa 2.200 Tonnen C0₂. Zusammen mit den bereits bestehenden Anlagen produzieren sie knapp sieben Gigawattstunden Sonnenstrom pro Jahr. Zudem plant der Flughafen München den Abschluss von Stromlieferverträgen mit Offshore-Windparks zur weiteren Steigerung der erneuerbaren Energien im vorhandenen Energiemix. Hierzu wird aktuell eine Ausschreibung vorbereitet. Die hohen Energiepreise und die Vermeidung der Abhängigkeit von russischem Erdgas sind neben dem Klimaschutz stichhaltige Argumente, die Autarkie der Energieversorgung voranzutreiben.

Ziel: Ausbau Photovoltaikanlagen

20 MW auf Dachflächen

30 MW auf Freiflächen

Über 50.000 MWh Sonnenstrom

Entspricht dem Stromverbrauch von knapp 15.000 Haushalten beziehungsweise einem Viertel des Stromverbrauchs des Münchner Flughafens im Vorkrisenjahr 2019

Über 19.000 Tonnen CO₂-Einsparung pro Jahr

Die Umstellung des flughafeneigenen Blockheizkraftwerks auf zugekauftes Biomethan im Rahmen der Net Zero-Strategie stellt einen wichtigen Baustein zur Erreichung unserer CO₂-Reduktionsziele dar. Eine konkrete Entscheidung über die Art der Umsetzung des Einsatzes von Biomethan, die zeitlichen Schritte sowie mögliche Partner und Lieferanten ist derzeit noch nicht gefallen.

TOP-3-Maßnahmen

LEDs senken Energieverbrauch

Wie im Vorjahr erzielten wir die größten Einsparungen in der Kategorie Beleuchtung. Allem voran leistete die Umrüstung von Langfeld- sowie Kreuzleuchten im Terminal 1 einen großen Beitrag zur Reduktion des Stromverbrauchs. Neben dem Austausch alter Leuchtmittel gegen LED trägt auch die Optimierung der Beleuchtungssteuerung (Tageslichtabhängigkeit, Präsenzsteuerung, Einstellung auf Mindesthelligkeit), zum Beispiel im Parkhaus P51, sowie die Umrüstung von Werbebeleuchtung oder Aufzügen zur CO₂-Reduktion bei.

Elektrifizierung bei Abfertigungsfahrzeugen nimmt zu

Der Ersatz von insgesamt 123 Fahrzeugen – neben Hubtransportern, Treppen, Zugfahrzeugen und Kleintransportern in diesem Berichtsjahr auch Busse – hat bei der Tochtergesellschaft AeroGround sehr große Einsparungen an Diesel und Benzin erzielt. Allein bei den 24 Zugfahrzeugen und zehn Elektrobussen sank der Treibstoffverbrauch um circa 219.000 Liter Diesel pro Jahr.

Optimierung der Lüftungsanlagen

Die Optimierung der Lüftungsanlagen am gesamten Campus geht weiter. Hier ist insbesondere der Umbau von vier Lüftungszentralen im Terminal 1 hervorzuheben: Eine effizientere Ventilatortechnik, neue Frequenzumrichter und neue Wärmerückgewinnungsspeichermassen sowie der Ausbau vorhandener Schalldämpfer helfen, circa 900 Megawattstunden Strom pro Jahr einzusparen. Die Umrüstung von vier weiteren Anlagen wird 2025 erfolgen. Im Terminal 2 hat der Flughafen München größere Einsparungen durch eine bessere Regelung des CO₂-Gehalts in der Raumluft oder des Umluftbetriebs erzielt.

Auszug aus den 2024 abgeschlossenen Maẞnahmen zur Energieeffizienz (Scope 1 und 2)

Thema | Maßnahme | CO₂-Einsparung pro Jahr in Tonnen |

|---|---|---|

Raumlufttechnik | Umrüstung der Dachzentralen im T1 (Bauabschnitt 1) | 493 |

Umrüstung der Lüftungsanlagen und Kältemaschine im T2 | 345 | |

Beleuchtung | Umrüstung von Langfeldleuchten auf LED-Technik im T1 | 321 |

Umrüstung auf LED-Technik im T2 | 289 | |

Umrüstung von Kreuzleuchten auf LED-Technik im T1 | 243 | |

Fahrzeuge | Elektrifizierung Fahrzeugflotte | 796 |

Elektromobilität: Anteil wächst auf 41 Prozent

Der Münchner Flughafen hat bereits verschiedene alternative Antriebskonzepte getestet. Dazu zählen die Eröffnung der weltweit ersten öffentlichen Wasserstofftankstelle im Jahr 1999 sowie Versuche mit Biogas, Bioethanol, Bio- und C.A.R.E.-Diesel (C.A.R.E. steht für CO₂-Reduction, Arctic Grade, Renewable, Emission Reduction). Derzeit betreiben wir 183 Pkws und Kleintransporter sowie 440 Abfertigungs- und Spezialgeräte elektrisch. Bis 2030 sollen Elektrofahrzeuge den Großteil des Fuhrparks ausmachen. 2024 sind vor allem im Abfertigungsbereich wieder verstärkt Investitionen in die Beschaffung von Elektrofahrzeugen getätigt worden. Ihr Anteil ist auf 41 Prozent angewachsen. Circa 26 Prozent aller CO₂-Einsparungen erzielten wir damit 2024 in der Kategorie Fahrzeuge.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat dem Flughafen München Fördergelder in Höhe von knapp 24 Millionen Euro zugesprochen. Damit wird die Anschaffung von bis zu 72 elektrisch betriebenen Passagierbussen inklusive der notwendigen Ladeinfrastruktur am Münchner Airport unterstützt. Die AeroGround, ein am Münchner Airport für Passagier- und Crewtransporte zuständiges Tochterunternehmen der FMG, will ihre Busflotte bis zum Jahr 2025 komplett auf Elektroantrieb umstellen und dafür bis zu 60 Millionen Euro investieren. Die ersten zehn elektrischen Solo-Passagierbusse trafen im September 2024 ein, weitere 27 Elektrobusse folgten bis Ende des Jahres 2024. Für den Vorfeldeinsatz mit vielen kurzen Strecken und geringen Geschwindigkeiten gilt der elektrische Antrieb als besonders effizient. Darüber hinaus hat das assoziierte Unternehmen Enteisen und Flugzeugschleppen am Flughafen München GmbH 14 vollelektrische Flugzeugschlepper bestellt, die bis 2028 geliefert werden sollen.

Die FMG hat bis dato über 600 Ladepunkte sowohl für eigene Poolfahrzeuge als auch für Airlines, Behörden, den Mietwagen- und Car-Sharing-Bereich, Flugreisende und teilweise auch Bodenabfertigungsgeräte errichtet. Bis 2030 ist vorgesehen, die bestehende Ladeinfrastruktur um mehrere tausend Ladepunkte zu erweitern. Über 1.000 Normalladepunkte und zwanzig Schnellladepunkte sollen allein im öffentlichen Bereich neu entstehen. Ein Beispiel ist die Ausstattung des Parkhauses P44 mit 260 Ladepunkten. Diese Ladestationen werden aus einer Dach-Photovoltaikanlage in Kombination mit einem leistungsstarken Energiespeicher gespeist, um den erzeugten Strom effizient zu nutzen. Als Herzstück soll ein intelligentes Lademanagement sicherstellen, dass die Elektrofahrzeuge bedarfsgerecht geladen werden. Dabei arbeiten wir eng mit Partnern aus der Industrie zusammen, um mit innovativen Lösungen den Einsatz von Elektromobilität auf dem gesamten Flughafengelände weiter voranzutreiben.

Scope 3

DHL Express baut energieeffizientes Gateway

2022 hat DHL Express mit dem Bau eines neuen Logistikzentrums am Flughafen München begonnen. Damit setzt das Unternehmen Maßstäbe bei Logistik und Nachhaltigkeit. Neben einer großen Photovoltaikanlage zur Stromversorgung der Gebäudetechnik wird der Wärmebedarf des Gebäudes im Grundlastbetrieb über Wärmepumpen in Kombination mit dem Anschluss an das bestehende Fernwärmenetz für Spitzenlasten auf dem Campus bedient. Für die Versorgung des elektrischen Fuhrparks sind zusätzliche Ladepunkte errichtet worden. Somit ist sichergestellt, dass die Emissionen neu gebauter Infrastruktur minimal bleiben.

Luftgüte: konsequentes Monitoring

Stickstoffoxide und Feinstaub: auf niedrigem Level

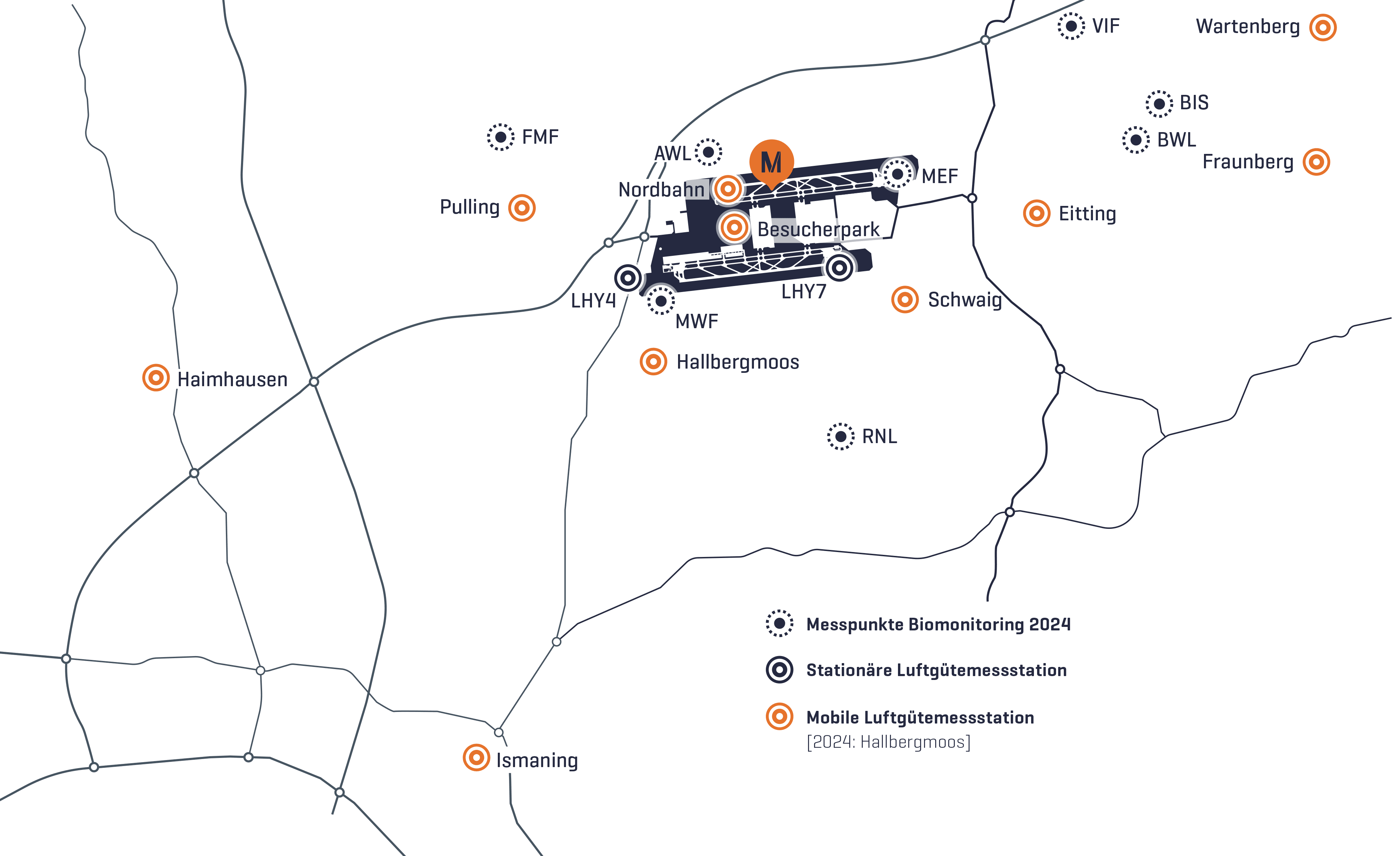

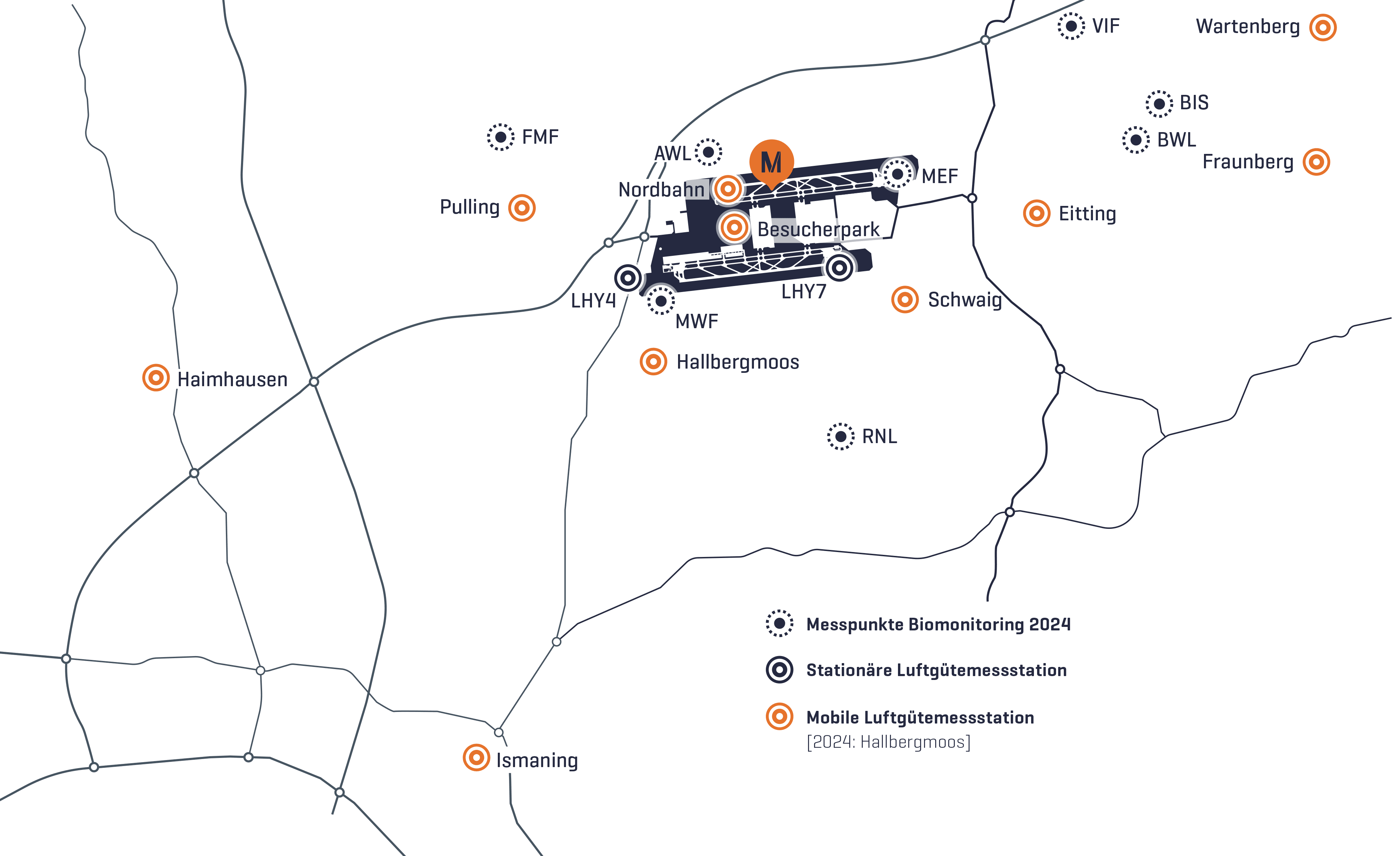

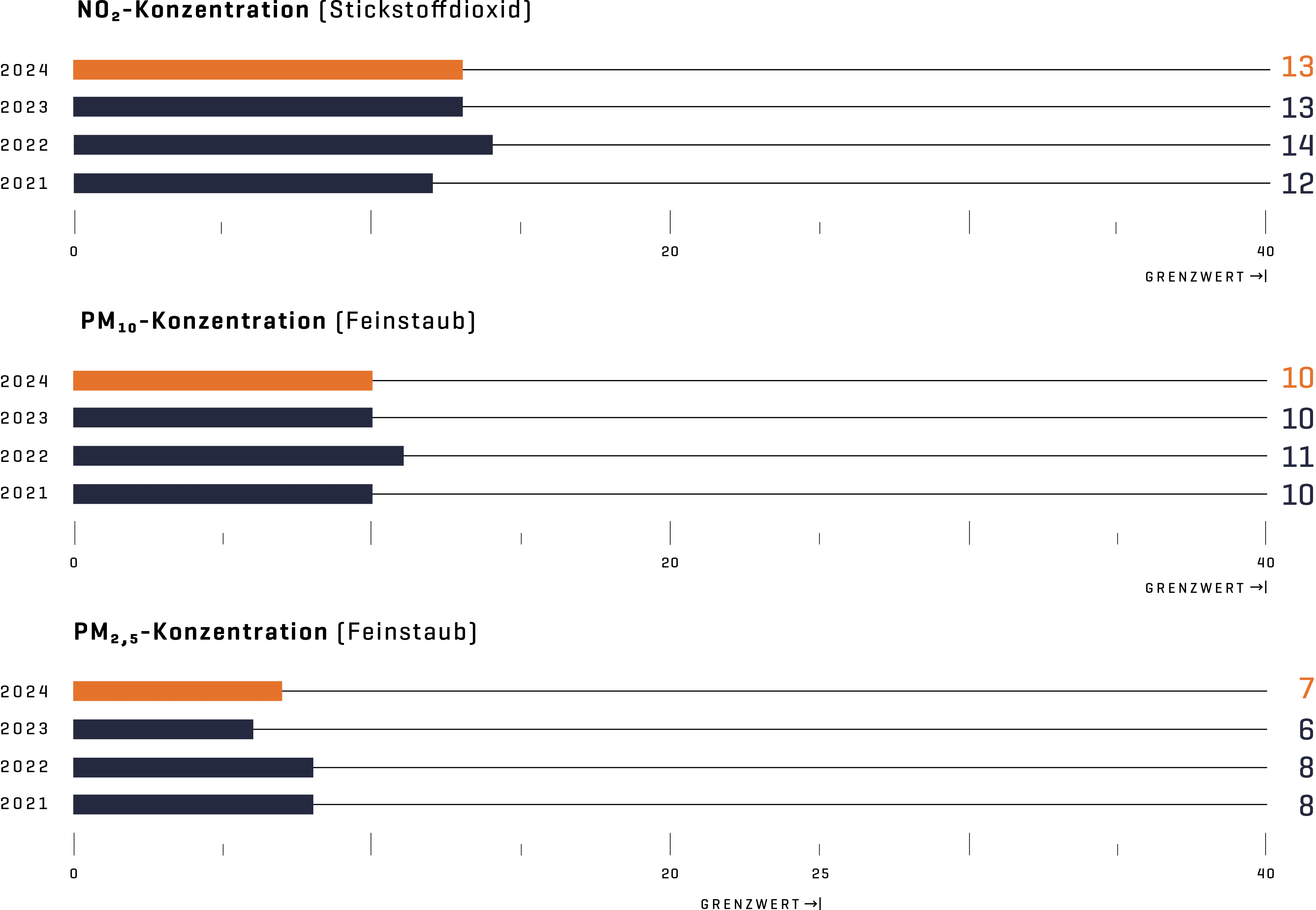

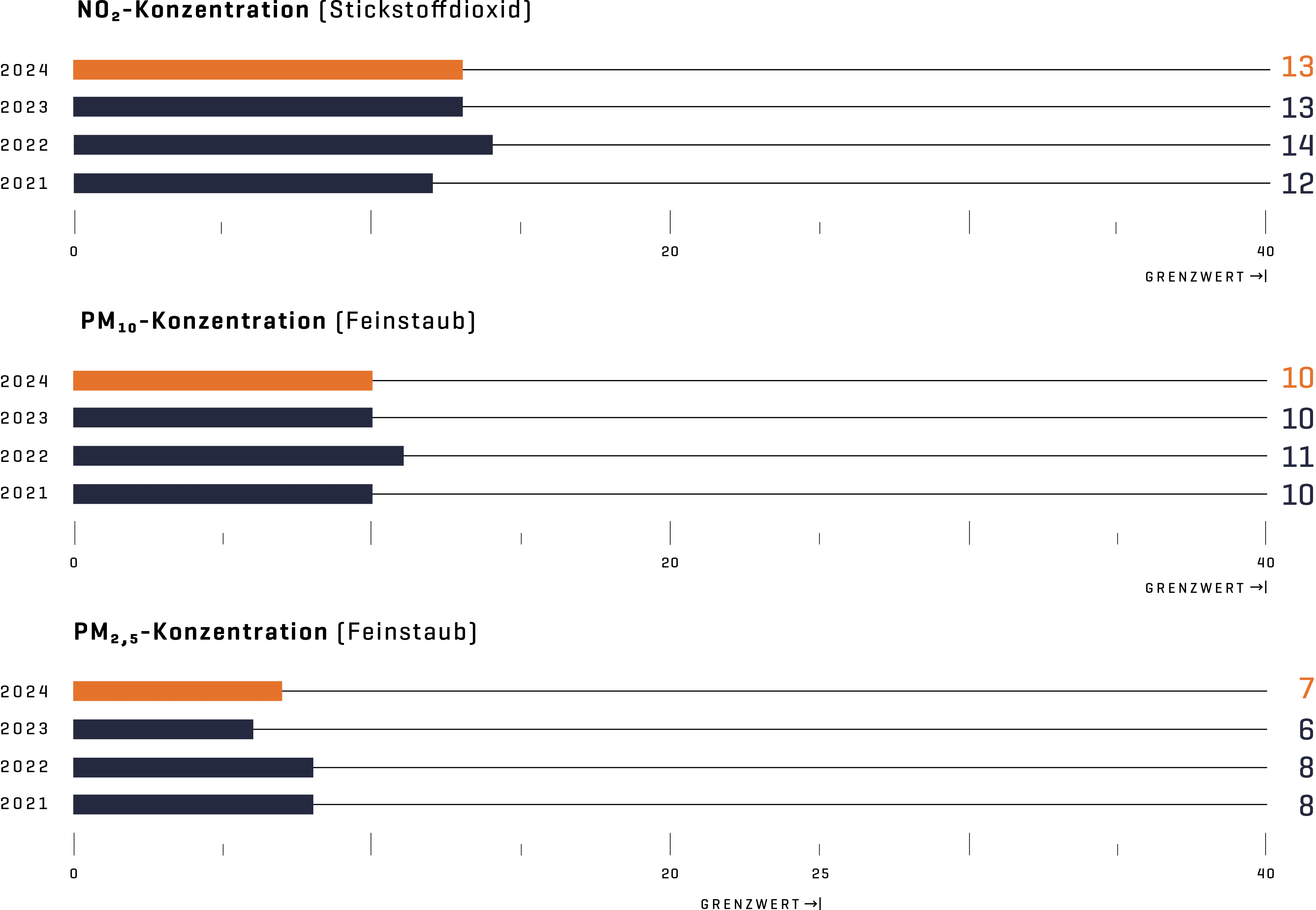

Wie beim CO₂ verursachen auch bei den Luftschadstoffen die Flugzeuge deutlich mehr Emissionen als der Bodenverkehr auf den Vorfeldern sowie Zubringer- und Betriebsstraßen. Eine messtechnische Unterscheidung der Immissionen ist jedoch nicht möglich. Für die Beurteilung der Luftgüte am Flughafen und in seiner Umgebung spielen insbesondere Stickstoffoxide und Feinstäube eine bedeutende Rolle. Zur Messung von Luftschadstoffen betreiben wir eine mobile und zwei stationäre Messstationen. Die stationären Messstationen im Westen und im Osten des Flughafens erfassen die Wirkung der Schadstoffquellen des Straßen- und Luftverkehrs und des sonstigen Flughafenbetriebs – überlagert von der Grundbelastung des Ballungsraums München und der natürlichen Hintergrundkonzentration in der Atmosphäre. Die mobile Luftgütemessstation dient auf Anfrage von Gemeinden dazu, die Luftqualität vor Ort zu untersuchen. Mobile Messungen fanden 2024 wieder auf dem Volksfestplatz in Hallbergmoos statt.

Die Stickstoffdioxidkonzentrationen am Flughafen München bewegten sich auch im Jahr 2024 auf einem für einen vorstädtischen Bereich typischen Niveau. Mit der Covid-19-Pandemie zeigte sich ein deutlicher Rückgang der Konzentrationen, der sich trotz zunehmenden Flugverkehrs fortsetzt. Die Feinstaubkonzentrationen am Flughafen München liegen auf einem konstant niedrigen Level und sind typisch für den ländlichen Raum. Hier beobachten wir eine deutliche meteorologische Abhängigkeit: Trockenes und heißes Wetter begünstigt höhere Feinstaubwerte. An allen Luftgütemessstationen wurden 2024 die geltenden gesetzlichen Grenzwerte deutlich unterschritten.

Schadstoffkonzentrationen an der Messstelle im Osten des Flughafengeländes

Jahresmittelwerte in Mikrogramm/m³

Landeentgelte: Emissionen als Grundlage

Die FMG erhebt emissionsorientierte Landeentgelte. Damit wollen wir Triebwerkshersteller und Flugzeugbauer motivieren, verstärkt in die Entwicklung von schadstoffärmerem Fluggerät zu investieren. Der Flughafen München trägt so zu einer besseren Umweltqualität in der Umgebung bei. Anhand der gelandeten Flugzeugtypen können wir die Schadstoffe – sowie das Treibhausgas CO₂ – triebwerksgenau bilanzieren und den technischen Fortschritt unmittelbar abbilden.

Ultrafeinstaub: noch ein Forschungsthema

Der Flugverkehr ist eine Quelle für ultrafeine Partikel (UFP). Aktuell gibt es jedoch noch keinen objektiven Maßstab für eine Beurteilung der Partikelkonzentrationen und auch keine Grenzwerte. Im Umfeld des Flughafens München misst seit dem Frühjahr 2021 die Universität Bayreuth im Auftrag des Bayerischen Umweltministeriums die UFP-Konzentration an der Stadtgärtnerei in Freising und auf dem Volksfestplatz in Hallbergmoos. Erste Ergebnisse für die Jahre 2022–2023 hat das Umweltministerium inzwischen veröffentlicht. Demnach liegen die Konzentrationen in Freising und Hallbergmoos auf einem vergleichbaren Niveau wie an den Messstationen des Bayerischen Landesamts für Umwelt in Regensburg, Augsburg und München. Die FMG unterstützt die Messungen der Universität Bayreuth mit der mobilen Messstation am Standort Hallbergmoos und erhebt weitere Luftgüteparameter zur Interpretation der UFP-Konzentrationen. Die FMG führt selbst keine UFP-Messungen durch.

Bio-Honig: 30 Bienenvölker rund um den Flughafen

Langlebige Schadstoffe können sich in der Umwelt anreichern und so in die Nahrungskette gelangen. Diesem Sachverhalt trägt der Flughafen München seit vielen Jahren mit verschiedenen Untersuchungen Rechnung. 2024 wurden an acht Messpunkten im Umland Pflanztöpfe mit Welschem Weidelgras und Grünkohl aufgestellt, um die Belastung von Futter- und Nahrungsmitteln im Flughafenumfeld zu untersuchen. Es zeigten sich keine Auffälligkeiten. Auch das Honigmonitoring haben wir mit 30 Bienenvölkern rund um den Flughafen fortgesetzt. Der Münchner Flughafenhonig ist seit 2023 als »Bio« zertifiziert. Er erfüllt als erster Honig eines deutschen Flughafens die Vorgaben der EU ÖKO-Verordnung VO(EU) 2018/848 und trägt auf dem Etikett das EU-Bio-Siegel und das deutsche Bio-Siegel.

Messpunkte Luftgüte und Biomonitoring